Eduardo Suárez, director editorial del Instituto Reuters: “La conexión entre el mundo de la investigación y el mundo del periodismo es algo especial en el Instituto; en esto, somos únicos”

Eduardo Suárez (León, 1979) es director de comunicación del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford. Trabajó 14 años para El Mundo y fue corresponsal en Londres, Nueva York y Bruselas. Obtuvo el prestigioso Premio García Márquez de Periodismo (2014) por un reportaje publicado en El Mundo sobre el 25 aniversario del Exxon Valdez y ha publicado tres libros sobre política estadounidense. Es co-fundador de El Español y del chabot Politibot. Ha escrito sobre periodismo y política para el Washington Post, Letras Libres, El País y Nieman Reports, entre otros. Su función consiste en diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación integral y atender las necesidades de los principales destinatarios del Instituto Reuters: periodistas, editores, directivos de medios y empresarios que conforman el futuro del periodismo en todo el mundo. Lidera la estrategia del Instituto para crear espacios donde periodistas, académicos, tecnólogos y líderes puedan aprender conjuntamente y proponer soluciones para los desafíos que afronta la profesión.

Decidiste ser periodista cuando un profesor de Historia en el colegio os encargó un trabajo que hicierais el seguimiento de un tema. Fuiste al kiosco, compraste un periódico y empezaste a enamorarte de esta profesión…

Sí, comencé a leer el periódico a raíz del trabajo que nos pidió el profesor de Historia en octavo de EGB. Elegí un tema bastante árido, la crisis del sistema monetario europeo; empecé a leer El Mundo y luego los demás periódicos. Me gustaba saber lo que estaba ocurriendo porque me gustaba mucho la Historia y me encantaba escribir.

Otro momento que también recuerdo es la caída del muro de Berlín. Tenía 10 años y fue el primer momento en el que me fascinó saber que estaba pasando la historia en directo, cómo se estaba contando la caída de la Unión Soviética; veía los especiales que emitía TVE con Felipe Sahagún y Antonio Sacaluga. Creo que fue el momento en que muchas personas de mi generación nos enamoramos del periodismo, con la dimensión de saber lo que estaba pasando fuera, no sólo en España.

“Saber que estaba pasando la historia en directo creo que fue el momento en que muchas personas de mi generación nos enamoramos del periodismo”

¿Cómo te iniciaste en la profesión?

Estudié periodismo en Salamanca. A mitad de carrera empecé a trabajar en El Mundo como becario primero, en la sección de opinión. Y me quedé a trabajar allí. Estuve en opinión siete años más o menos, primero en obituarios, luego escribiendo editoriales. Después fui corresponsal muchos años en Londres, en Nueva York y en Bruselas. Tras esa etapa me dediqué a otras cosas que tienen que ver con el negocio del periodismo, como la beca que obtuve en el Instituto Reuters o el emprendimiento que hicimos en El Español y en Politibot. En este trabajo en el Instituto llevo ya seis años.

Sentías vocación por los asuntos internacionales y te conviertes en corresponsal. ¿Cómo aprendiste el oficio?

Por un lado, leyendo muchísimo, por supuesto. En el fondo, es el oficio del reportero. Mi maestro, Fernando Múgica, decía que un reportero requiere, sobre todo, curiosidad. Si estás especializado en algo, además has de adquirir un conocimiento más detallado sobre ese tema. La suerte de ser corresponsal en Londres es que es un sitio donde suceden muchísimas cosas. Me lo pasé muy bien porque escribí mucho de política, eran los años del final del laborismo, cuando llegó Cameron al poder. Escribí también mucho de cultura, de ópera, de libros, de teatro, de cosas que me apasionan. Y de deporte, eran los años del Liverpool de Rafa Benítez…

Lo más interesante de una corresponsalía, obviamente aparte de seguir la actualidad, son las historias que puedes elaborar con un poco más de profundidad. Disfruté haciendo historias en Irlanda del Norte, por ejemplo. Era un momento interesante porque en esos años ya se habían firmado los acuerdos del Viernes Santo y empezaba a asentarse la paz, pero al mismo tiempo había problemas porque seguía habiendo mucho sectarismo. Eran comunidades muy divididas. Todo eso lo intentamos contar. Y en Estados Unidos, un poco lo mismo. Has de hablar con la gente sobre el terreno y hacer lo que hacen los buenos reporteros, que es ir al sitio y escuchar a la gente, para después contar lo que has visto y lo que has oído.

Eduardo Suárez en el acto de entrega del Premio International de Periodismo Gabriel García Márquez en 2014. Foto: El Mundo.

En 2014 recibiste el premio GABO por tu reportaje del 25 aniversario de la tragedia medioambiental del Exxon Valdez, publicado en El Mundo. La cantidad de historias que cuentas ahí es fascinante. ¿Cuáles son las claves de un buen reportaje?

En ese caso no había una exclusiva, no era un tema propio, sino un aniversario. Tuve la suerte de que mis jefes en ese momento, Pablo Jáuregui, que llevaba la sección de ciencia, y Agustín Peri, apostaron por enviarme a Alaska una semana. Era costoso porque tenías que coger dos aviones y una avioneta para llegar a aquel pueblo tan recóndito. Intenté aprovechar ese tiempo lo mejor posible.

Creo que hay dos lecciones. Al ser una cosa muy trillada, que había pasado 25 años atrás, siempre surgen historias que puedes encontrar. A partir de algo que a todo el mundo le sonaba, que hubo un gran vertido en Alaska muchos años antes, intenté contar lo que había detrás: los problemas que afrontaban los indígenas, la degradación medioambiental que seguía habiendo, cómo afectó a la pesca, etc.

Es fácil contarlo siempre que vayas al sitio. Si es un sitio pequeño, la gente se abre. Fui muy afortunado porque es una historia relativamente fácil de contar desde el terreno.

La segunda lección es ir donde te lleve la historia. Si hubiera hecho una historia de 1.000 o 1.500 palabras, que es una historia larga, mis jefes hubieran estado encantados y ya está. Me di cuenta de que esta historia debía ser más larga y en el diario hicieron un diseño especial. Me empeñé en eso porque el material era bueno, merecía la pena contarlo de manera más extensa. La verdad es que tuve mucha suerte también por el premio y, después, el libro.

En 2015 te embarcas en la fundación de El Español, con Pedro J. Ramírez como director, y un talentoso equipo de periodistas. ¿Qué pasó para que abandonaras el proyecto?

El Español fue un proyecto maravilloso, me lo pasé muy bien. La mayor recompensa fue crear el equipo, un equipo extraordinario. Empezamos a pensarlo y a montarlo en el otoño de 2014. Ahora se cumplen diez años de todo el proceso. Nos tomamos mucho tiempo haciendo el equipo. Recibimos unos 5.000 currículums y los revisamos entre todo el equipo fundacional. Aprendí muchísimo en el proceso de crear el producto, de trabajar con los desarrolladores. La verdad es que para mí fue un máster en periodismo, algo extraordinario.

También lo pasé muy bien dirigiendo la sección de reportajes. Algunas de las historias que hicimos al principio nunca se habían visto en España. Nadie había publicado un perfil político de 4.000 palabras, como los que hacía Jordi Colomé. A la sección de datos atrajimos a gente muy buena. El equipo era realmente extraordinario. Es una alegría haber visto después en periódicos más grandes algunas de las cosas que probamos en El Español.

Podría citar ejemplos o reportajes que hicimos en su día, que luego los veías en otros medios. Fue algo pionero en España. Lo pasamos muy bien haciéndolo, nos dieron algún premio por la web y por el diseño…

¿Y qué sucedió entonces?

La pregunta en realidad no es que cambió para que me fuera yo, porque al final se fue mucha gente. De las 90 o 100 personas que había al principio, en un plazo muy corto se fueron decenas de personas, seguramente más de la mitad de los periodistas. Había una ilusión inicial que en un proyecto que se presentaba como innovador es difícil mantener. Hubo un empeño desde la dirección por hacer un producto diferente y muchos periodistas que habíamos ido para hacer otra cosa, abandonamos el proyecto. El Español hoy es un medio exitoso hasta donde yo sé, está arriba del ranking de audiencias y resulta rentable. En España sucede algo muy notable: hay varios medios nativos digitales que son rentables, algo muy raro en Europa. Y feliz de que les vaya bien. Cuantos más medios, mejor.

La cantidad de talento que había en esos meses es impresionante, érais un dream team.

De lo que más orgullosos nos sentimos del Español María [Ramírez] y yo es del equipo que formamos. Nos implicamos mucho en contratar a muchas personas y casi todas trabajan hoy en medios grandes como El Confidencial, El País, etc. Si miras donde ha acabado cada una de esas personas, fue un pequeño milagro el que conseguir reunir a toda esa gente.

El caso de Martín González para mí es paradigmático porque era un estudiante de periodismo de 21 años cuando empezó a trabajar con nosotros. Hizo historias con los datos de varias noches electorales: las elecciones andaluzas, las elecciones municipales, las generales de 2015 y 2016. Apostamos por alguien que estaba todavía estudiando la carrera. Hoy en el New York Times y antes trabajó en The Economist.

“La magia siempre nace cuando hay una conexión entre gente que sabe tecnología y gente que sabe de periodismo”

En 2017 diste la conferencia de clausura del Máster en Elche. En una entrevista hablaste sobre Politibot, un chatbot de información política. Se trata de un proyecto muy innovador, quizá un poco adelantado a su época. ¿Con qué aprendizaje te quedas?

Fue un proyecto muy divertido. Acababa de salir de El Español en abril de 2016 y el origen del proyecto es que habían convocado unas segundas elecciones en España en apenas seis meses, porque hubo elecciones en 2010 y en diciembre de 2015 y entonces iban a celebrarse elecciones en junio de 2016. Estaba al tanto de las tendencias en EE.UU. y había visto una aplicación que era una especie de chatbot y nos planteamos si sería posible hacer algo parecido y cubrir las elecciones de otra manera. Iban a ser las básicamente las mismas elecciones con los mismos candidatos que unos meses antes, era bastante aburrido.

En esa época estaba un poco libre, colaboraba con Univisión y pensamos hacer algo así. El equipo éramos Martín, Kiko, Galindo y Juan Font; en total, seis personas. Empezamos con una fase experimental que fue básicamente probar lo que pasaba. Lo que fue curioso, sobre todo pensando ahora que estamos en la era de la IA generativa, y que todo es un poco distinto, es la gran elección que ya sacamos entonces. Hasta qué punto la gente es capaz de desarrollar una conexión emocional con un chatbot. Para mí, eso es impresionante. Le mandaban mensajes a Politibot, muy cariñosos y simpáticos, a través de Telegram… Esa conexión emocional es muy interesante pensando ahora en cómo los medios pueden desarrollar este tipo de proyectos con la tecnología obviamente mucho más avanzada.

¿Cómo financiasteis Politibot?

Tuvimos financiación de Google. En total conseguimos dos grants, cada una de 50.000 euros y eso nos permitió desarrollar la plataforma y que publicar fuera menos complicado.

Hicimos dos experimentos para intentar financiarlo. Por un lado, lanzamos una especie de programa de membresía y llegamos a tener unos 300 miembros de pago; nos generaba un dinero para tener alguien encargado del chatbot y que obtuviera algunos ingresos.

La otra experiencia fue un acuerdo de contenido patrocinado con Random House, sobre algunos de los libros de la editorial Debate. Normalmente pactábamos con ellos libros que eran interesantes para nuestra audiencia. Está bien como idea porque no molestaba a los lectores y la tasa de apertura era muy parecida a las conversaciones normales. Este libro cuenta esto y el autor dice esto al respecto.

Nuestro chatbot era muy rudimentario, apenas tenía Inteligencia Artificial. Era una especie de conversación dirigida. Politibot fue muy entretenido y mucha gente se enganchaba al estilo del chatbot. Intentábamos explicar los temas de manera sencilla. Se nos murió durante la pandemia, fue víctima del Covid y ya no dio más de sí.

Me hace gracia tu expresión “tenía un poco de tiempo” y entonces lanzas un chatbot o un nuevo proyecto…

Obviamente no fui yo solo, fue todo un equipo. No tengo el conocimiento técnico y la gente que nos ayudó muchísimo a hacerlo son los otros socios. Sobre todo, Miguel y Juan eran las mentes más técnicas del proyecto. Es una buena lección, porque esa conexión en ese proyecto en concreto y en periodismo en general, es clave. La magia siempre nace cuando hay una conexión entre gente que sabe tecnología y gente que sabe de periodismo. Si la gente de tecnología aprecia el periodismo y tiene interés por el contenido y por lo que está ocurriendo y a la vez la gente del periodismo se interesa por la tecnología, ahí es cuando la magia ocurre. Si cada uno vamos por nuestro lado es más complicado.

“Nuestra misión es explorar el futuro del periodismo a través del debate, de la conversación pública y de la investigación académica”

En 2019 te incorporas al Reuters Institute for the Study of Journalism. ¿Cuál es vuestra misión?

Nuestra misión es explorar el futuro del periodismo a través del debate, de la conversación pública y de la investigación académica. Esto es importante porque hay otras organizaciones de periodismo que se dedican a otras cosas: a la defensa de la libertad de prensa, a dar becas para periodistas, a la investigación en periodismo, etc.

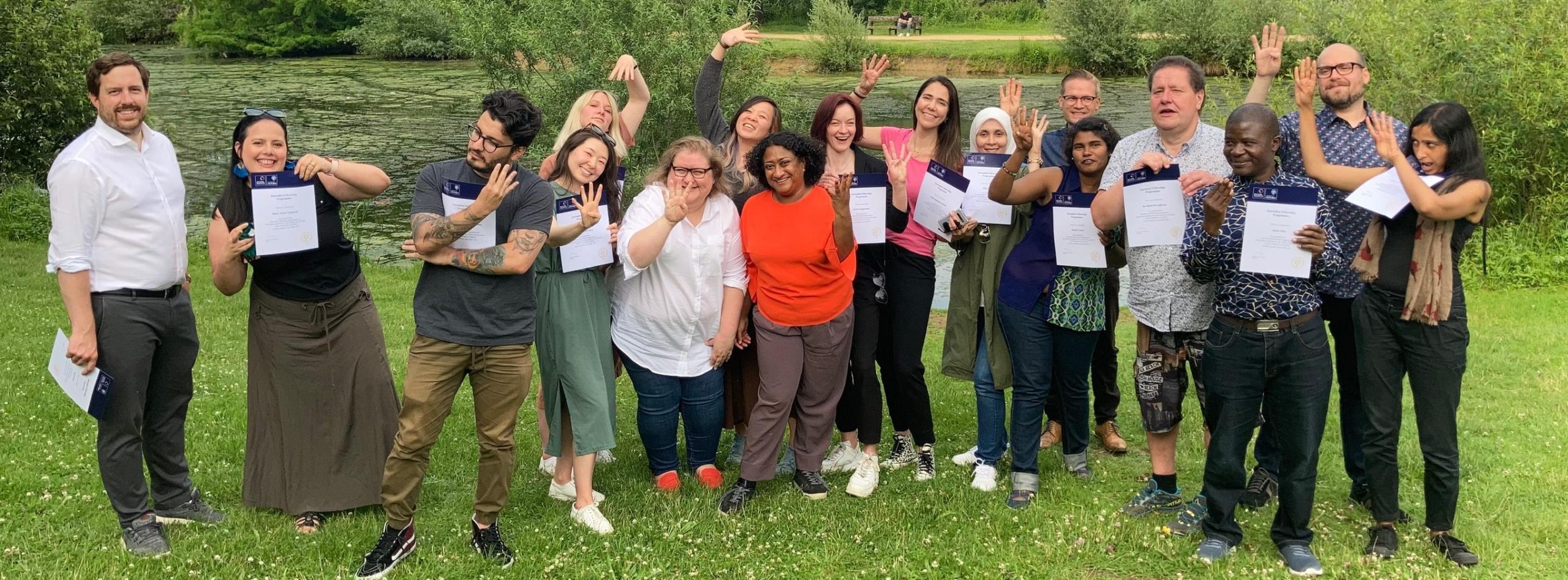

Lo que es especial del Instituto Reuters es la conexión entre el mundo de la investigación y el mundo del periodismo; en esto, probablemente somos una institución única en el mundo. Es una institución donde bajo el mismo techo tienes investigadores que producen estudios académicos revisados por pares, de un nivel altísimo, y a la vez periodistas provenientes de todo el mundo. En nuestro programa de becas recibimos unos 30 cada año, de todas partes: Dinamarca, Suecia, Nigeria, Sudáfrica, Chile o Paraguay, por mencionar unos cuantos…

Esa conexión entre los periodistas y los académicos es excepcional. Yo aprendo todos los días de los académicos leyendo sus informes, promocionándolos, entrevistándoles… Estoy seguro de que los académicos también aprenden cada día, porque se relacionan con los fellows, que son periodistas que trabajan en entornos muy distintos de los que ellos conocen. Esa conexión es formidable.

Con esa misión, el instituto hace cuatro cosas. Un programa de becas, en primer lugar, para periodistas. Hemos abierto las postulaciones y cualquier periodista puede presentarse siempre que tenga cierta experiencia. Aquí se pueden consultar las bases. Participé en el programa en 2019 y conservo un recuerdo extraordinario. De hecho, el programa ha mejorado mucho desde entonces. Es una oportunidad fantástica, animo a todo el mundo a que se presente.

Lo segundo que hacemos es la investigación académica. Informes sobre periodismo, el más conocido es el Digital News Report, centrado en las audiencias, que publicamos en junio. En enero publicamos en el Informe de Tendencias que analiza la oferta que están haciendo los medios para enganchar a las audiencias. También producimos investigación académica en revistas académicas y, a veces, nuestros investigadores escriben libros.

La tercera cosa que hacemos son programas para líderes de medios que vienen aquí un par de días con nosotros. Son unos programas que dirige Federica Cherubini, una periodista italiana. Son programas de pago. Tenemos acuerdos con varias empresas que mandan aquí a periodistas o editores, a formarse en esos programas.

En cuarto lugar, de lo que me encargo yo como responsable editorial. Mi papel es coordinar un pequeño grupo de periodistas que trabajan conmigo para todo lo relacionado con promocionar la investigación del Instituto en redes sociales, en las newsletters en inglés y en español, y en producir artículos originales sobre periodismo. Para que te hagas una idea, es algo que no existía antes de que llegara. El Instituto sólo publicaba investigación académica. En 2024 publicamos unos 200 artículos originales. No publicamos opinión, siempre son artículos, reportajes o entrevistas sobre periodismo. Intentamos cubrir, en la medida de lo posible, asuntos fuera de EE.UU., aunque este año ha sido excepcional por las elecciones.

Hemos hecho muchas cosas sobre inteligencia artificial, incluso una serie de podcasts. Es algo que nos obsesiona porque hay un gran cambio en la industria y estamos todavía en un momento muy inicial.

Para alguien que piense postularse a estas becas en el ámbito desde España o Latinoamérica, ¿Cómo es el día a día de un becario en esos seis meses en el Reuters?

Hay tres partes de la beca y tres razones fundamentales por las que merece la pena venir. Parte del tiempo de los fellows está dedicado al proyecto que hacen. Al contrario que en otras becas, como la Nieman de Harvard, los becarios del instituto trabajan en un proyecto que no es académico. Son periodistas, no queremos que sean académicos. Queremos que trabajen como periodistas y básicamente consiste en estudiar un tema que ellos creen que es interesante para sus redacciones, para su carrera o para la industria en general.

Trabajan en ese tema a través de lecturas, de entrevistar a expertos, a gente que ha trabajado en eso. Los proyectos difieren a veces son diferentes. Digamos que un 40% del tiempo lo dedican a trabajar en ese proyecto. En nuestra web publicamos todo tipo de proyectos y cualquiera que quiera aplicarlo los puede consultar.

El resto del tiempo, lo que hacen los fellows es tener seminarios con personas que invitan los propios fellows. Los miembros del equipo de investigación tienen una vez a la semana una especie de club de lectura y leemos papers académicos. Intentamos ser variados porque la magia está en juntar a los académicos y a los periodistas, es interesante para ambos.

La tercera cosa valiosa es el propio contacto entre periodistas de países muy distintos. Para mí, una de las cosas más enriquecedoras de la beca es comprender mejor cómo funcionaba el periodismo en Hungría. Uno de mis compañeros era un fotógrafo húngaro que hizo la beca mismo año. Compartí beca con gente de India, de Noruega, de un montón de países. Además, eso es para siempre, porque luego tienes un grupo de WhatsApp con tus fellows. Hacemos una reunión cada cinco años.

Estos son los grandes motivos para postularse. Y luego estar en Oxford, que es una ciudad súper interesante. Hay muchas conferencias, muchos eventos y estás a un paso de Londres. Es algo único del Instituto, estamos muy satisfechos con el programa.

Imagínate que impartes una conferencia a editores de medios en toda Europa, que están ansiosos de saber cómo sortear las dificultades que atraviesa el sector. ¿Qué les dirías a esos editores sobre cómo liderar en estos momentos tan complicados?

Obviamente no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué va a pasar ni le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Por la evidencia, lo que podemos decir es lo que vemos en la investigación que hacemos en el Reuters Institute. Es un momento complicado. Llevamos varios años en los que la confianza y el interés en las noticias está bajando en muchos países. El caso de España es paradigmático: casi 20 puntos de caída de confianza y más de 30 puntos de caída en el interés por las noticias desde los últimos 10 años. Es algo muy preocupante, que debería hacer pensar a la gente que está en los medios ahora mismo. Al final, nuestro negocio es que nos hagan caso, que la gente se interese por las noticias, que se crea lo que sale en los medios y estamos viendo que en muchos países esas cifras no son buenas.

Hay un problema añadido, en el caso de España y de algunos otros países: se percibe que los medios no son independientes del poder político ni del económico. En el caso de España prácticamente nadie piensa que los medios son independientes del poder económico y político. La última vez que lo preguntamos, solo había un 13-15% por ciento que pensaba eso, un porcentaje muy bajo. Ese es uno de los problemas más acuciantes.

“Cada vez resulta más tenue la diferencia entre lo que es un periodista y lo que no lo es”

Un segundo problema es que cada vez resulta más tenue la diferencia entre lo que es un periodista y lo que no lo es. Hace unos años los periodistas era gente que trabajaba en los medios, en un periódico, en la radio o en la televisión. Estaba muy claro que nadie más podía ser emisor y llegar a mucha gente. Eso obviamente se acabó con la llegada de internet y todavía mucho más con la llegada de las redes sociales. Ahora estamos en un mundo donde esa diferencia es cada vez más difusa y hay gente haciéndose pasar por periodistas en todas las plataformas. Y hay también gente que no son periodistas que están haciendo periodismo. Lo estamos viendo en la guerra de Gaza y en la guerra de Ucrania, lo vimos con el caso de George Floyd en EE.UU.

Hay personas que hacen periodismo, aunque no sean periodistas, lo podemos llamar ‘periodismo ciudadano’, o de muchas maneras, pero es un obstáculo más a la hora de explicarle a la gente que lo que hacemos los periodistas es diferente, que es más valioso. Sobre todo, cuando al mismo tiempo estamos viendo a políticos, agitadores, propagandistas, etc. que están creando mecanismos que podemos llamar pseudomedios: canales de Youtube, de Telegram… Hay varias encarnaciones de este fenómeno. Lo estamos viendo en muchos países, también en España donde se debate qué es el periodismo, qué es un periodista, qué es un medio. Son preguntas difíciles de responder porque una parte de la audiencia piensa que ese tipo de agitadores, propagandistas o expolíticos están haciendo periodismo o que son medios de comunicación, cuando quizá no son medios desde el punto de vista de los estándares periodísticos. Es un mundo muy difícil de navegar para los medios y para los periodistas tradicionales.

Y un tercer punto es que muchos medios, sobre todos los privados, se están centrando cada vez más en las audiencias más rentables, en las más educadas, con mayor poder adquisitivo, que es más probable que paguen por la información. Con eso corremos el peligro de crear una esfera pública de dos velocidades, donde tienes gente que está súper informada, que paga varias suscripciones de medios. Y otra una audiencia que nunca se asoma a las páginas de los medios o sólo lee las portadas, y se informa incidentalmente a través de redes. Eso me parece bastante preocupante porque los incentivos para que medios como El País, El Mundo o El Confidencial se centren esa otra gente son mínimos. Al final lo lógico es que se centren en mejorar sus cifras de suscripciones, en aumentar sus ingresos.

Por eso son más importantes que nunca los medios públicos, aunque hay también otras opciones. Los medios públicos siguen siendo gratuitos en muchos países, tienen una gobernanza buena e independiente del poder político, como en Reino Unido o los países nórdicos. Por eso es tan preocupante el caso de España, donde siempre los políticos han estado encima de los medios públicos y esto va a peor. Ahora, ni siquiera todos los partidos están representados en el consejo de RTVE, por no hablar de lo que pasa a nivel autonómico.

Esas tres cosas son importantes: la pérdida de la confianza, del interés; el debate muy abierto sobre lo que es un periodista y el periodismo que es muy complicado de resolver y la necesidad de mitigar la desigualdad informativa. Cómo afrontar eso es muy complicado. La buena noticia es que en todos los países y también en España y a medios rentables que están consiguiendo unos modelos más o menos sostenibles con plantillas más pequeñas de las que solían tener los medios, con menos recursos, pero ya no están en caída libre como estaban hace 10 o 15 años. Soy moderadamente optimista. No va a funcionar para todo el mundo. Estamos entrando en una nueva era de disrupción. Con la inteligencia artificial tendremos que replantearnos cómo se trabaja en las redacciones, pero creo que estamos mejor.

“No hay que tener miedo a saltar al vacío. Los periodistas tenemos a veces mucho miedo”

En el Reuters Institute estáis en un momento de cambio tras la salida del director Rasmus K. Nielsen… ¿Cuál es vuestro objetivo para 2025?

Es un año de muchos cambios para nosotros y la verdad es que todavía no sabemos qué va a pasar, ni quién va a ser el nuevo director. El proceso se cierra pronto. Deberíamos saber más o menos quién es el director nuevo en primavera. El director es la persona más importante del instituto, es quien lleva toda la relación con las instituciones que lo financian. Tenemos más de 30 financiadores distintos, empresas de tecnología, universidades, reguladores de medios, medios públicos de varios países… Las prioridades para el Instituto son las mismas: continuidad absoluta. Tenemos muy claro lo que queremos y lo que no queremos ser. El equipo actual es el que creó Rasmus y estamos muy comprometidos con la misión.

Imagina que entras en una máquina del tiempo y te encuentras con el Eduardo que está terminando la carrera. Desde tu experiencia actual ¿qué consejos te darías a ti mismo sobre el periodismo, el futuro profesional, o la vida en general?

Le diría quizás dos cosas. Creo que en aquel momento teníamos una concepción mucho más lineal de las carreras. Mucha gente más mayor que había entrado a trabajar en El Mundo cuando se fundó, se jubiló allí o estuvo muchísimos años. Por eso, a mi yo de entonces le diría que eso será muy distinto, que no tenga miedo a cambiar de trabajo.

Hace tiempo leí sobre las escuelas de experiencia. Si estás en un sitio, estás aprendiendo a hacer las cosas según se hacen en ese sitio. Y si te pasas toda tu carrera ahí, no vas a aprender cómo se hacen en otros sitios. Por eso, es muy útil trabajar en sitios distintos, aprender a hacer cosas distintas.

La segunda es que no hay que tener miedo a saltar al vacío. Los periodistas tenemos a veces mucho miedo. Prueba cosas nuevas, arriesga y trata de divertirte.

El próximo plazo para postularse como becario al Reuters Institute termina el 13 de febrero de 2025. Aquí puedes consultar las bases.