Daniel Ramírez García-Mina, escritor y periodista: “Los medios han perdido muchísima independencia informativa y son cada vez más vulnerables a la publicidad institucional”

Daniel Ramírez García-Mina (Pamplona, 1992) es periodista y escritor. Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y vive en Madrid. Trabaja en “Más de uno”, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero y como redactor jefe en El Español. Fue columnista en The Objective y pasó por las redacciones de Onda Cero y ABC. Ha publicado cinco libros de no ficción, un género en el que también podría encuadrarse su poesía: la mirada cercana a la realidad. Sus poemarios “Es sólo vivir” (2021) y “Tus canciones y las mías” (2024) han recibido excelentes críticas. Ramírez ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés (2019), el Tiflos (2018) al mejor reportaje de carácter social y el galardón al mejor periodista navarro por la Asociación de Periodistas de la Comunidad Foral (2018). En 2016, La Buena Prensa le consideró el “periodista joven más completo” por sus reportajes en El Español. En 2014, ganó el certamen de relato corto del Nuevo Casino Principal de Pamplona. Conversamos distendidamente sobre la profesión, la literatura, el reportaje y quienes han influido en su formación.

Daniel Ramírez García-Mina

Daniel Ramírez García-Mina

¿Por qué te hiciste periodista?

Es una buena pregunta. Se suele hacer mucho y creo que muy pocas veces es posible encontrar una respuesta cierta. Yo, por lo menos, nunca me planteé ser periodista. Hay algunos casos muy concretos de gente que tiene una vocación muy firme desde el principio, casi como una iluminación religiosa. Y lo digo en positivo. Hay gente que de repente dice ‘yo quiero ser periodista, es mi sueño y voy a cumplirlo’. Tenía muchas dudas cuando acabé el bachillerato, no sabía qué estudiar. Estuve prematriculado en una carrera de Económicas, bilingüe, con no sé qué; lo pienso ahora, y digo, madre mía. Luego hice el examen para entrar en Periodismo en una universidad privada. Y hasta muy poquito antes de tomar la decisión definitiva tuve dudas, hasta el punto de que te confesaré que empecé Periodismo matriculándome en algunas asignaturas de Económicas en la UNED, creyendo que la carrera no me iba a gustar. Como cuando eres chaval y tienes esa obsesión porque piensas que el tiempo es definitivo, aunque es una tontería porque si te equivocas de carrera puedes cambiar al año siguiente. Pero tienes la obsesión de no perder el tiempo y si esto de Periodismo no me gusta, hago un par de asignaturas de Económicas cada semestre y el año que viene la empiezo y no es tanto el tiempo perdido. Elegí Periodismo en esa decisión de impasse, de última hora, porque creo que era la carrera que más se acercaba a las cosas que me gustaban en la vida.

Tuve la suerte de crecer en un ambiente donde a mis hermanos y a mí se nos animó en todo momento a escoger lo que nos gustaba. Aunque suene un poco cursi, a escoger más con el corazón que con la cabeza. El Periodismo reunía aparentemente cosas que me atraían: el estar en la calle, hablar con la gente, descubrir cosas, poder investigar a fondo asuntos de muy distinta índole que me interesaban. El Periodismo me parecía una especie de novela de aventuras, similar a las que solía leer entonces.

Y lo de saber un poco de todo y no saber mucho de nada. Eso que decía Indro Montanelli de que “los periodistas somos un océano de kilómetros de longitud, pero con muy pocos centímetros de profundidad”. En parte tiene mucha razón. En la carrera de Periodismo había muchas cosas que me encantaban: Literatura, Historia, algo de Economía… La verdad que acerté sin querer y fui muy feliz de haber tomado esa decisión.

“Del Periodismo me atraía estar en la calle, hablar con la gente, descubrir cosas, investigar a fondo asuntos que me interesaban”

¿Qué recuerdas con más cariño de esos cuatro años en la facultad?

Sobre todo, que mi formación tuviera mucho que ver con la lectura, ahora que vivimos en un ritmo tan frenético. He sido padre hace poquito y una de las cosas que más echo de menos es leer. Pienso, “tenía que haber leído todavía más”. Muchas de las cosas que estudiaba en la carrera tenían que ver con leer y analizar textos de manera muy libre. En la Facultad nos recomendaban lecturas elegidas con muy buen criterio. Recuerdo que, en primero de carrera, leí “A Sangre y Fuego”, de Chávez Nogales, cuando Chaves Nogales -aunque Trapiello y compañía ya lo habían descubierto- no era tan mainstream, no estaba tan de moda como para que te lo recomendaran en primero de carrera. “A Sangre y Fuego” de Chaves Nogales es una revelación. Leí “Hiroshima” de John Hersey, leí algo de Kapuscinski, aunque luego me fui desenamorando de Kapuscinski poco a poco… Leí libros que formaban parte de mi plan de estudios y poder dedicar tiempo a eso fue un placer.

Tuve una asignatura de Literatura donde nuestro manual era el curso de literatura que dio Nabokov en Estados Unidos. Leíamos los grandes textos de la literatura clásica, como “Orgullo y Prejuicio” de Jane Austin, leíamos partes de Joyce y luego lo estudiábamos con el manual de Nabokov. Recuerdo eso ahora y pienso: me apuntaría de manera voluntaria a un curso así. Es lo que recuerdo con más cariño y satisfacción.

Terminaste periodismo hace diez años. Ahora, los jóvenes de 18 años rara vez se plantean ser periodistas. Quieren ser Youtubers, Influencers, Podcasters, Tiktokers…

No me gusta tratar con condescendencia a la juventud, quizá porque han pasado muy pocos años desde que yo tenía esa edad. Creo que en el fondo muchos de ellos sí quieren ser periodistas. Lo que pasa es que está cambiando tan rápido el formato que a veces tendemos a pensar que eso no es periodismo. Creo que el podcasting, TikTok, etcétera, son nuevos caminos para ejercer el periodismo de una manera digna, responsable y atractiva. De momento sólo estamos consiguiendo lo del atractivo, lo de la dignidad y la responsabilidad… [sonríe] Es verdad que no predominan en esos caminos para ejercer la profesión, pero creo que es como todo. Me gustaría ser optimista.

“El podcasting, TikTok, etc. son nuevos caminos para ejercer el periodismo de una manera digna, responsable y atractiva”

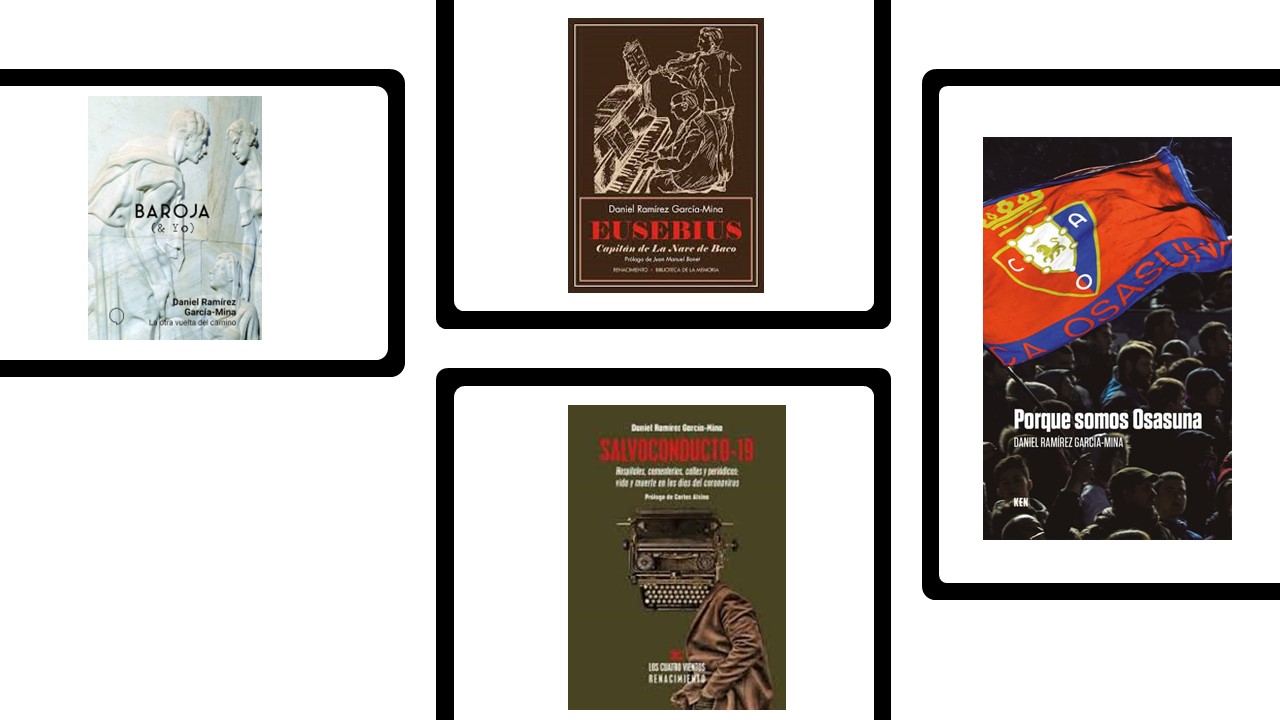

Eres un escritor muy prolífico. En tus cinco libros abordas la vida de tu abuelo médico durante la guerra civil; las huellas de Pío Baroja; Eusebio, un antepasado tuyo que fue crítico musical en el siglo XX; el homenaje a Osasuna, y una crónica de la vida y la muerte en la pandemia. ¿De cuál de ellos te sientes más orgulloso?

No quiero que parezca falsa humildad, pero nunca me planteo las cosas así, no pienso ‘qué orgulloso estoy de haber publicado este libro’. Puedo estar satisfecho cuando lo termino y si considero que tiene la calidad suficiente como para ponerme en contacto con una editorial y mandarlo a imprenta, no te lo voy a negar. Pero la literatura, si se le puede llamar así a lo que hago, tiene mucho que ver con la depresión posparto. Recuerdo una vez que estuve persiguiendo a Michel Houellebecq y al final le entrevisté en Madrid una noche, justo después de que hubiera publicado su última novela. Houellebecq me decía que sufría una depresión posparto, porque todo ese mundo que tenía en su cabeza había desaparecido. A mí no me ha pasado eso, no vivo las cosas de manera tan extrema como Houellebecq.

Para mí la literatura es una afición colateral al periodismo, pero sí tengo la sensación cuando termino un libro de que te sientes un poco más vacío porque echas en falta todo eso que estaba en tu cabeza. Decía Umbral que el libro es lo que pone argumento a la vida, y si de repente desaparece, hay cierto sentimiento de orfandad.

¿Cada libro ha sido una experiencia gratificante?

Cada libro ha tenido lo suyo. Me lo pasé muy bien cogiendo un coche y persiguiendo por España a las personas que quedaban con vida de las que habían conocido a Baroja; o buceando en los protagonistas y en la historia de Osasuna, que es una afición que tengo desde niño. Me lo he pasado muy bien con la libreta, escribiendo poemas. Sentí gran satisfacción con el libro de la pandemia, pudiendo escribir de manera más calmada y con más detalles aquello tan surrealista que vivimos. Cada aventura ha tenido lo suyo.

Hay una satisfacción lógicamente cuando publicas un libro y funciona, pero como no me lo planteo así, no sé de qué libro estoy más satisfecho, porque cada uno ha sido la aventura que quería vivir en ese momento. Todos esos libros, incluso la poesía porque son escenas muy concretas, muy realistas, tienen que ver con el periodismo y abordan otros temas más atemporales que los que sigo en el periódico. Ahora estoy escribiendo una novela…

“Los periódicos están llenos de imitaciones de Umbral, es inevitable. Uno es deudor de lo que de lo que lee”

En `Tus canciones y las mías’ retratas escenas familiares. Cuentas la anécdota del día de Reyes, cuando abres los regalos mientras suena Get back: “No recuerdo cuando escribí mi primer poema tampoco recuerdo cuando escuché a los Beatles por primera vez, pero sí sé que mis ganas de escribir son hermanas de las ganas de correr alrededor de una mesa de cristal y que quizá porque no pueda sucederle a alguien con alguno de estos versos lo mismo que a mí con una de aquellas canciones que entren por el oído y acaben descubriendo el camino del corazón”. ¿Qué influencias reconoces en tus versos?

Uno tiene siempre la dificultad de encontrar su propia voz porque cuando empiezas a escribir se produce una imitación involuntaria de los grandes escritores a los que lees. Hay una frase sensacional de Antonio Lucas sobre Umbral que dice: “Umbral es una piscina en la que hay que mojarse para aprender a escribir, pero de la que también hay que secarse al salir”. Los periódicos están llenos de imitaciones de Umbral, es inevitable. Uno es deudor de lo que lee. Lo que pasa es que con todo eso el escritor tiene que ir encontrando su propia voz.

He vivido de muchas cosas y procuro seguir viviendo todo lo que puedo. Por un lado, estarían los referentes muertos y, por otro, los vivos. Entre los referentes muertos, los dos hermanos Machado son fundamentales, aunque con esto no descubro nada. Quizás sí con Manuel, un poeta que, por su filiación política, está más olvidado; e trata un poeta como la copa de un pino. Me gusta mucho Szymborska. Me encanta una poeta uruguaya muerta no hace tanto, Idea Bilariño. Me gusta mucho el poeta mexicano Jaime Sabines, también muy realista, que podría ser el reverso poético o el reverso en verso, valga la redundancia, de Benedetti en la prosa. Podría mencionarte a Cernuda, Lorca, Alberti… eso forma parte del tronco que nos une a todos los que nos gusta la poesía.

Luego están los referentes vivos. Además, como el periodismo es la oportunidad de acercarte a quien admiras, cuando me interesa mucho un escritor procuro buscar una excusa para hacerle una entrevista y así conocerle, y poder hablar de lo que realmente me importa, que es la literatura. El oficio me ha permitido conocer a los que considero hoy mis dos maestros, con quienes mantengo una bonita amistad y a los que veo con cierta frecuencia: Luis Alberto de Cuenca y Carmelo Iribarren. Son muy distintos en algunas cosas, pero muy parecidos en acercar la poesía con mucha eficacia, tocando el corazón de las personas. Para mí son dos amigos y dos maestros.

“Cuando me interesa mucho un escritor procuro buscar una excusa para hacerle una entrevista y así conocerle, y poder hablar de lo que realmente me importa”

Afirmas que “la poesía está en la calle, nos asalta al doblar una esquina”. ¿Cómo dejarse asaltar por la poesía, cómo cultivas esa mirada para inspirarte en lo cotidiano?

Aunque muchos pensarán que es una respuesta contradictoria, la poesía me llega por el periodismo porque, en el fondo, mi manera de mirar para escribir un poema es la misma manera de mirar que cuando escribo una crónica. Aunque hay una diferencia en la temática y en la herramienta.

Tuve que leer todavía más poesía de la que ya leía desde chaval para aprender a utilizar determinadas herramientas, pero no tuve que entrenar la mirada porque en el fondo es la misma que cuando voy con la libreta en busca de una crónica o un artículo. De hecho, ya lo has visto, está en los temas de los poemas, que son muy callejeros, con escenas muy concretas. Sobre cómo dejarte asaltar por la poesía, yo no he tenido que hacer nada raro, ha venido de manera natural y ha tenido mucho que ver con el periodismo.

“Para los que crecimos en Navarra, los agotes son una historia tenebrosa que está ahí; de niño es como el cocodrilo debajo de la cama”

Numerosos premios jalonan ya tu carrera. El de relato corto del Casino de Pamplona, el premio de la Buena Prensa “al periodista joven más completo”, el Tiflos, el Teobaldo de la Comunidad Foral al mejor periodista navarro, y en 2019, el Francisco Valdés por el reportaje sobre los agotes en el valle del Baztán. ¿Qué es lo que te llevó a esa historia tan fascinante?

Para los que crecimos en algún lugar de Navarra, los agotes son como una historia tenebrosa que está ahí y que de niño es casi como el cocodrilo debajo de la cama. Es una historia tan tenebrosa que te llama la atención. Los agotes es lo más parecido que hemos tenido a un apartheid o a un holocausto en España. Aunque no se les exterminaba, el apartheid y el holocausto funcionaban en todos los demás ámbitos: en el judicial, el religioso, el social, el político… No tenían derechos prácticamente de ninguna clase y se aprovechaba el miedo ancestral para obligarles a recluirse en guetos y a casarse entre ellos, haciendo creer que transmitían enfermedades, maldiciones, etcétera. No se podían sentar donde se sentaban los demás en la iglesia, no podían ejercer el mando político, ni podían dedicarse a determinados negocios y por eso acababan siendo, sobre todo. artesanos.

A poco que uno escarba, se encuentra esta historia. Me apeteció ir a la aldea agote, a lo que Félix Urabayen llama “el barrio maldito”, el barrio de Bozate en Arizcun, un pueblo del valle del Baztán. Si uno va allí, ve que es un pueblo separado por una carretera. Lo que me sorprendió fue que la maldición de los agotes dura hasta bien entrado el siglo XX y todavía hoy la gente más mayor ha sufrido acoso, por ejemplo, en los colegios, por ser agote.

El entrevistado que sirve de hilo conductor del reportaje es un señor de unos 60 años y me contaba cómo lo martirizaban los demás alumnos en el colegio, sabiendo que él venía del barrio de Bozate porque allí lo recogía el autobús… A través de sus recuerdos, fue reconstruyendo cómo vivían los agotes.

Te voy a nombrar dos nombres de periodistas y tienes que decirnos con cuál te quedas. ¿Oriana Fallaci o Kapuscinski?

Creo que Oriana Fallaci es más verdadera. Su libro “Entrevista con la historia” es sensacional. Esas entrevistas a grandes líderes políticos me parecen más verdaderas, menos idealistas y creo que refleja mejor las cosas con las que hay que mancharse en algunos momentos para hacer buen periodismo. De Kapuscinski, el ‘para ser buen periodista hay que ser buena persona’ llevado al extremo, creo que refleja un mundo menos real de la profesión.

¿Gabo o Vargas Llosa?

He leído más a Vargas Llosa y he tenido la suerte de entrevistarle varias veces. Es un caballero como la copa de un pino, un hombre súper educado. Tengo en mi casa enmarcada una de las entrevistas que le hice. Fue portada en ABC y me hizo tanta ilusión que, cuando volví a entrevistarlo para El Español, le llevé esa portada para que me la firmara y la he enmarcado, porque no todos los días estás con un Nobel de literatura y porque me parece un genio. “La ciudad y los perros” y “Conversación en la catedral” son dos novelas increíbles. “La tía Julia y el escribidor” me encantó. Siendo un genio, es un caballero y trata con muchísimo afecto a los jóvenes que nos interesamos por su obra. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento para él.

¿Casimiro o Pedrojota?

Me quedo con Pedrojota, porque no puedo responder sobre Casimiro García-Abadillo, ya que nunca he trabajado para él.

La siguiente es más complicada: ¿Carlos Alsina o Carlos Rodríguez-Braun?

[Risas] Uno es mi patrón y el otro es mi padrino. Son para mí dos referentes. Los veo trabajar en directo todas las mañanas y me parece que combinan muy bien las mejores armas del periodismo: la ironía, el humor, el rigor, la entrega, el disfrutar… No puedo elegir, los dos son muy buenos.

Ahora sí tienes que mojarte: ¿Marta García-Aller o Rubén Amón?

[Carcajada] Joder, tú quieres que no pueda entrar mañana por la mañana en la radio… Me gusta el periodismo que hace Rubén porque se ha dedicado mucho tiempo al periodismo político. Tuvo la suerte de conocer la era dorada de las corresponsalías. Fue corresponsal en la guerra de los Balcanes, en Roma, en París y me siento identificado con él. El periodismo que hace me gusta mucho porque añade su toque a ese periodismo político que realizó en algunos momentos de su vida. Nunca ha permitido que eso se coma sus verdaderos intereses literarios o musicales; su amor por la ópera, incluso por el fútbol, por el Atleti, por la literatura… Sigue ahí con La Cultureta, esos espacios son los que realmente le hacen vibrar. Intento trabajar en esa estela porque me encantaría poder hacer lo mismo. Lo que realmente me gusta es la literatura y el contar historias.

Marta ha conseguido una cosa muy interesante y es que va un paso por delante de los demás en el descubrimiento de los temas que influyen en la geopolítica y en el mundo. Con su podcast “Pausa” en El Confidencial. Por ejemplo, sabe mucho de inteligencia artificial y de temas que aborda mucho antes de que ese debate llegue a España. De hecho, lo que suele ocurrir en sus entrevistas es que algunos temas los analiza meses o incluso años antes de que lleguen aquí. Y de repente, nos damos cuenta de que son importantes. Hay que tener mucho ojo para lograr eso.

“El centro es tener unos principios firmes e inamovibles sobre la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia del poder judicial, la independencia del propio periodismo”

Me encantan esas pinceladas que apuntas tus compañeros, el dream team de “La España que madruga”. En El Español estáis de aniversario: habéis cumplido 10 años desde el lanzamiento del periódico. ¿Cuál es su contribución al periodismo actual?

La más importante, y seguro que unos días lo conseguimos y otros no, es la definición de la línea editorial como un periódico de centro liberal. Para un sector mayoritario de la izquierda, los que se dicen de centro son unos fachas, mientras que, para un sector mayoritario de la derecha, son unos cobardes. Creo que el centro es tener unos principios firmes e inamovibles en relación con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia del poder judicial, la independencia del propio periodismo. Sé que es un poco idealista. La autoproclamación del centro liberal, del centro reformista, es importante porque el centro no es la equidistancia entre la derecha y la izquierda, sino la ecuanimidad entre la derecha y la izquierda.

Lo que pasa es que estar en contra del derecho a la autodeterminación es defender la igualdad de los ciudadanos porque los derechos los tienen los ciudadanos, no los territorios. Nuestro marco constitucional que, por cierto, es una de las constituciones más liberales que hay en Europa, no te hace bascular, en este caso, hacia la derecha. En el fondo, lo que estás haciendo es ser de centro. Por ejemplo, la postura del centro en determinados temas sociales siempre va a estar más cerca de la izquierda, pero no porque sea la izquierda, sino porque defiende esa misma igualdad de los ciudadanos ante la ley en todos los casos, sin importar su color, su ideología, su raza, etcétera.

“Los medios han perdido mucha independencia informativa y son cada vez más vulnerables a la publicidad institucional, que es el arma que utilizan los gobiernos para secuestrar su libertad”

Daniel Ramírez García-Mina entrevista a Jesús Quintero

Daniel Ramírez García-Mina entrevista a Jesús Quintero

El periodismo en España no goza de muy buena fama. Mucha gente critica a los periodistas, les considera unos vendidos, mentirosos, politizados, soberbios… ¿Cuándo se jodió todo, con perdón, para que se extienda esa imagen nefasta de la profesión?

Es una pregunta muy difícil porque influyen muchos factores. Hay una anécdota que lo define muy bien. Cuando era niño, si alguien decía “esto ha salido en el periódico”, esa expresión se utilizaba como sinónimo de esto es verdad, si aparece en el periódico es que es cierto. Hoy, en cambio, si dices “esto salió en el periódico”, va acompañado de una risotada. Salió en el periódico, pues es mentira.

Hay muchas causas y se pueden hacer tesis enteras al respecto. Me vienen a la cabeza dos factores. Uno es la crisis económica y la ausencia de un modelo de negocio rentable que afrontamos los medios de comunicación cuando, con la llegada de internet, se empieza a crear una burbuja poniendo el contenido gratis. Para aprovechar la gran inversión que hacían los anunciantes se creó esa burbuja y, con la llegada de la crisis económica, explota, los anunciantes retiran la publicidad y los periódicos quieren empezar a cobrar por sus contenidos. Pero si has dado algo gratis es imposible empezar a cobrárselo, es pura sociología.

Eso hace que hoy España sea un país con muy poca tradición de pago por la información, y no hablo solo de la gente joven. En cualquier sector de gente con estudios muy cualificados, la mayoría no está suscrita a un periódico, y quienes lo están es porque necesitan alguna información relacionada con su empresa o porque son frikis de la política… La mayoría de la gente no está suscrita a los periódicos. Eso provoca que los medios hayan perdido muchísima independencia informativa y que sean cada vez más vulnerables a la publicidad institucional, que es el arma que utilizan los gobiernos para secuestrar su libertad.

El otro factor tiene que ver con la irrupción de los nuevos canales, de las redes sociales, donde empieza a proliferar la desinformación, lo que hace que mucha gente crea que la desinformación es cierta y que los periódicos no se atreven a publicarla. Esto habría que unirlo a la urgencia que les entra a los periódicos para competir en ese negocio con los desinformadores en las redes sociales. Les urge a adoptar formatos que a veces impiden la comunicación verdadera. Les obliga a publicar con mucha más prisa el contenido y eso hace que sea más difícil de contrastar; se cometen gravísimos errores. Creo que la crisis económica de los periódicos y la irrupción de las redes sociales son dos de las grandes causas de la situación actual de los medios.

Imagínate que entras en una máquina del tiempo que hemos creado y puedes retroceder 10 años, a cuando terminas la carrera. ¿Qué consejo le darías al Dani de hace 10 años sobre su carrera profesional, sobre periodismo o sobre la vida en general?

Si realmente tuvierais una máquina del tiempo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que espero visitar pronto, la utilizaría para conocer a Miguel Hernández y no perdería el tiempo yendo a ver a mí yo de hace 10 años. Me iría a ver cómo Miguel Hernández escribió “El rayo que no cesa”.

No huyo de tu pregunta… es una broma.

Nunca me lo había planteado porque en ese sentido, aunque me encantan las historias que nacen del pasado y los reportajes históricos, procuro no mirar demasiado atrás, porque lo que hay atrás todavía quizá no sea lo suficientemente largo.

Un consejo que le daría es que no desaproveche nunca la oportunidad de conocer algo diferente. Por ejemplo, si estás haciendo un viaje a un sitio que no conoces y surge la posibilidad de hacer un reportaje, se necesita un voluntario y te da pereza porque no conoces el sitio o porque está lejos… Le aconsejaría decir sí a todas esas veces, aprovechar todas esas oportunidades. Porque más tarde no se arrepentirá.