Juan Carlos Blanco, autor de ‘La tiranía de las naciones pantalla’: “Todas aquellas sociedades donde la industria de los medios está muy debilitada, se están precipitando hacia un desfiladero muy peligroso”

Juan Carlos Blanco es periodista y consultor de comunicación. Colabora en programas de análisis político en Canal Sur Televisión y Radio, la Cadena SER y Onda Cero en Andalucía, y escribe en la edición nacional de 20 Minutos. También dirige el podcast Algohumanos y asesora a empresas sobre estrategias de comunicación corporativa. Fue portavoz del Gobierno de Andalucía, director de El Correo de Andalucía y subdirector del Diario de Sevilla. Acaba de publicar La tiranía de las naciones pantalla (Akal). Charlamos extensamente sobre cómo las plataformas tecnológicas han transformado el ecosistema comunicativo, sus efectos nocivos sobre la ciudadanía y qué pueden hacer los medios de comunicación y los usuarios al respecto.

¿Qué te lleva a escribir este libro sobre el enorme poder de las plataformas?

Creo que dos cosas. La primera, una evolución natural. Yo escribo mucho sobre el mundo de la comunicación, el periodismo, también la propia irrupción de las plataformas tecnológicas, su impacto en nuestra vida, siempre desde la perspectiva de la comunicación. Soy periodista, consultor y profesor y no puedo evitar que mi mirada siempre esté tamizada por lo que soy. Y ahí nace un asombro: cómo es que no estamos debatiendo con mayor profundidad sobre un asunto como este. Cómo es que no estamos hablando de todo lo bueno que tienen, pero también de algunas consecuencias que, a mi juicio, son tóxicas, como la pandemia de distracción y desatención. Cómo están impactando, y no para bien, en la sociedad.

No se habla, por ejemplo, de cómo destruyen determinados modelos de negocio. En el libro hablo del comercio de proximidad y me parece muy importante que discutamos cómo estas plataformas han destruido un modelo industrial del negocio de los medios hasta convertir la conversación pública en un erial donde la toxicidad forma parte de nuestro día.

Yo quería contribuir porque sentía esa necesidad y tenía ganas de escribir en largo, sobre un asunto, el de las ‘naciones pantalla’, que impacta en nuestras vidas.

¿Cuál es la tesis del libro?

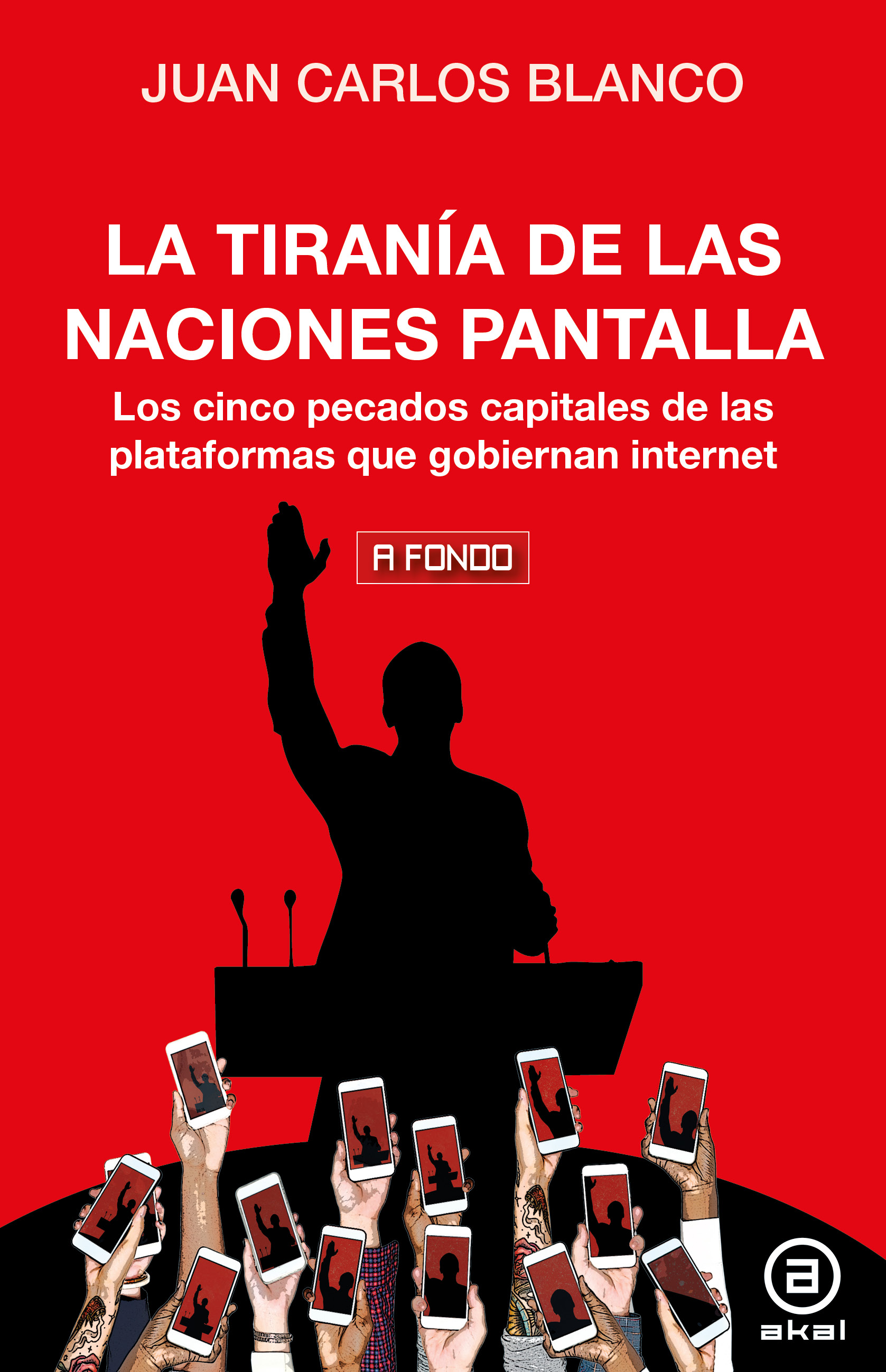

Que estas plataformas se han convertido en ‘naciones pantalla’. ¿Por qué las llamo naciones pantallas? Porque entiendo que las plataformas tienen ya más poder que la mayoría de los estados del globo y tienen más poder e imponen sus reglas del juego. Y como imponen sus reglas del juego, han pasado de ser un oligopolio tecnológico a ser algo más. Y ese algo más son estas entidades o compañías que superan en poder e importancia a prácticamente casi todos los estados. Y la primera idea fuerza de estas ‘naciones pantalla’ es asumir su tamaño, su impacto, su importancia y también su influencia en el mundo.

En segundo lugar, advierto que el impacto de las ‘naciones pantalla’ tiene como mínimo cinco consecuencias tóxicas que hay que reflexionar en profundidad: la violación masiva de la privacidad, la pandemia de distracción y desatención, la destrucción del modelo del negocio de los medios en lo que tiene que ver con su papel de plaza pública y la erosión de la calidad de la conversación.

Cuatro, la destrucción del modelo de negocio del comercio de proximidad. En este caso, si se hunde el comercio de proximidad, se hunde el tejido, el alma y la sangre de los barrios, de las ciudades, con todo lo que eso significa. Un barrio donde lo único que hay son puntos de recogida online y casas de apuestas, empieza a ser un barrio degradado. Y, por último, el quinto de los pecados capitales que identifico de las ‘naciones pantalla’ es cómo han hecho de las redes sociales una especie de droga de fentanilo para la sociedad. Nunca hemos sufrido mayor intoxicación de bulos, infamias y patrañas en la historia de la humanidad como la que estamos viviendo ahora. Siempre ha habido patrañas, infamias y mentiras. Pero nunca en esta escala. Porque jamás hemos tenido unos canales para la distribución de la información tan potentes.

Denuncias que las plataformas seducen a los usuarios, se meten en sus vidas y acaban controlándolos. ¿Cómo hemos llegado a ese nivel tan pernicioso para la mayoría de los ciudadanos que las usan?

Del mismo modo que comemos más palmeras de chocolate que brócoli. Porque son adictivas, porque nos entretienen, nos informan, nos atrapan, nos seducen, nos enganchan. Porque, entre otras cuestiones, son modelos de negocio que funcionan como modelos de contenidos editoriales propios de las máquinas tragaperras y de los casinos. Juegan con ese enganche que te produce el placer dopamínico al encontrar de pronto un contenido que te gusta o que te da un chute de adrenalina porque alguien ha dicho que le gusta algo de lo que tú has hecho. Eso forma parte de la naturaleza humana.

Nos han ofrecido información en abundancia, entretenimiento infinito y una colosal biblioteca de información que nos ha permitido vivir mejor, informarnos y entretenernos más.

Pero este doctor Jekyll tenía un Mr. Hyde al lado. Y al principio, no se nos cayó el velo. Se nos fue cayendo conforme pasaba el tiempo. En 2008-2010 se hablaba de la democratización de la conversación y la capacidad de romper las barreras de las industrias tradicionales. En el caso de la democracia, las redes eran puertas abiertas a la participación. Por ejemplo, la primavera árabe. Yo soy de los que abrazaban la llegada de las redes sociales, entre otras razones, para romper determinados silos mediáticos, regímenes autoritarios o dictaduras.

La primera vez que ese sueño se nos rompe es hacia 2015-2016, cuando empezamos a darnos cuenta de que eso tiene consecuencias políticas. Hablo del Brexit y las campañas de desinformación masiva en Gran Bretaña en esas elecciones. Y las elecciones que nos llevan al primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, y otras campañas de desinformación.

En 2016, año que considero un punto de ruptura en nuestra conciencia, hay una vuelta de tuerca de las plataformas tecnológicas. El negocio de la publicidad programática, que necesita, por la competencia, explorar nuestra privacidad para conseguir el mayor número de datos posibles que les permitan poder vender más a estas compañías y a las compañías a las que venden su producto, que somos nosotros. Necesitan más datos y por eso violan nuestra privacidad y utilizan técnicas para tenernos enganchados a las pantallas.

Yo no soy nada conspiranoico ni apocalíptico, pero son negocios que ganan mucho dinero y necesitan atrapar nuestra atención durante horas. Por eso, en el ámbito de la información, como coloques un contenido y le pongas un enlace, tu tráfico o tu impacto orgánico es mínimo. Porque estas plataformas solo tienen un interés, que tú te quedes en ellas. Como pongas un enlace que lleve a otro sitio de Internet en el que ellos no ganan un solo euro, lo que hacen es restringir el tráfico.

Las plataformas viven del dinero que logran gracias a la publicidad programática. Estamos muy atrapados en este negocio de la publicidad programática. Los que lo hacen, pero, sobre todo, los que lo consumimos. Cada día somos menos ciudadanos y más consumidores compulsivos.

Me gustaría detenerme en las posibles soluciones ante la adicción a las plataformas. ¿Qué recomiendas a los usuarios para hacer frente a esa creciente dependencia y toxicidad?

Si tenemos esta conversación hace cinco años, nos hubiera llamado la atención a los dos. ¿Por qué? Porque no se hablaba de ello. Sin embargo, hoy te vas a cualquier medio de comunicación mainstream y te vas a encontrar decenas de artículos sobre la distracción, el impacto de las redes en la política, la privacidad…

Primero debe instalarse el asunto en la opinión pública. Tiene que hablarse del asunto. Y surgir esa toma de conciencia… Creo mucho más en la constancia y en los pequeños hábitos que en las declaraciones grandilocuentes; lo que digo es que hagamos cosas en nuestra vida particular que nos permitan desengancharnos en buena medida.

Yo soy un adicto a las redes. Me encantan. Pero no como viendo Twitter. Ni veo una película con el teléfono al lado. Si quiero tener una conversación con amigos, procuro siempre tener el teléfono boca abajo o guardado. Yo tengo eliminadas prácticamente todas las notificaciones y el teléfono lo tengo siempre en silencio. Mucha gente me llama y no le respondo a la primera. Pero no pasa nada. Yo necesito mis espacios de tiempo, por ejemplo, para seguir leyendo. Hago algo tan contraalgorítmico como seguir leyendo muchos libros.

Yo no soy nada subversivo. Pero es que sé que lo hago porque me gusta, pero también lo hago porque me apetece que mi vida no sea controlada siempre por algoritmos de recomendación y algoritmos predictivos. Y, además, noto que me encuentro mejor.

Lo que le diría es que piense en sí mismo y que busque qué puede hacer para mantener determinados espacios de su día reservados para cualquier actividad fuera de una pantalla. Vete a un parque cercano y, si te vas a ir andando, a ser posible, no te pongas un podcast ni te pongas la radio. De hecho, si puedes, no te lleves el móvil. Tengo un amigo, David Cerdá, que es filósofo, y dice que el mejor regalo que se le puede hacer a un adolescente es un despertador. Porque así puede evitar la tentación de llevarse el teléfono móvil a la mesita de noche. Porque estos chicos y chicas de 13 y 14 años están hasta tres de la mañana, viendo Instagram y TikTok y se tienen que levantar a las 7 para ir a clase.

Cuando ya hay un debate y una conversación pública, ¿qué es lo siguiente que ocurre? A la presión le sigue la regulación. Es pura teoría de asuntos públicos. Si quieres que algo pase, primero tienes que hacer que fluya la conversación sobre ese asunto. La conversación llega a los legisladores. Y los legisladores se sienten concernidos y obligados a tomar decisiones.

Hace cinco años, ni una sola comunidad autónoma y seguramente ningún país de la Unión Europea hubiera tomado decisiones en torno al uso del teléfono móvil y de las pantallas en las aulas. Hoy muchos países, y prácticamente casi todas las comunidades autónomas en España, han regulado el uso del móvil.

Como profesor, digo a veces que tengo que luchar antes contra Instagram, contra el Comunio y contra La Liga Fantástica. A veces tengo sensación de que soy monitor de Isla Mágica, porque debo tener entretenidísimos a los chavales. Intento ser un profesor entretenido. Yo vengo de la radio, sé lo que es el mundo también de la sociedad del entretenimiento informativo, buscar el impacto. Yo llevo en este oficio muchos años y me lo conozco. Pero no soy un entretenedor, un showman, no puedo ser el Pablo Motos de la clase. Tengo que ser el profesor. Y hoy en clase solamente podemos hacer algo que sea muy entretenido, muy corto, muy rápido. Mucho cuidado, porque estamos creando una sociedad de consumidores compulsivos que sólo son capaces de deglutir, más que digerir, píldoras de no más de 5, 10 y 15 segundos.

Respondiendo a tu pregunta. Uno, responsabilidad personal. Dos, responsabilidad de las administraciones. Y creo que estamos en el momento en el que sí está cambiando nuestra percepción y la de las administraciones. Hoy somos más conscientes de la situación que vivimos con las plataformas tecnológicas.

Has abierto muchísimos melones: hacia dónde va la enseñanza, la necesidad de alfabetización mediática, de uso responsable y de regulación de las plataformas…

Hay que tomar decisiones muy drásticas en el ámbito educativo. Tengo dos hijos. Ella tiene 24 y él, 21. Siempre digo que ellos han vivido todo el sarampión digital, los 20 años en los que creíamos que había que abrazar la pantalla en todo momento. Yo, que también abracé las pantallas, hoy les recomiendo que escriban en papel. Y que lean en papel. Y, por supuesto, mucha escritura a mano. Porque soy consciente de que esas herramientas y habilidades son clave para que sean mejores ciudadanos y profesionales más competitivos. Hace diez, quince años, ni tú ni yo, que somos personas con un cierto criterio y conocimiento de este ámbito, hubiéramos dicho esto. ¿Por qué? Porque hemos necesitado vivir este periodo de sarampión digital. Los chicos que tienen 20, 22, han vivido toda su vida metidos en las pantallas…

¿Cómo describirías la relación de los medios de comunicación con las plataformas en esta década?

La relación de los medios con los lectores se sustancia también en una transacción. “Tú confías en mí, pues págame”. Y así yo no voy a depender tanto ni de las plataformas, ni de las administraciones que nos gobiernan, ni de los propios anunciantes. O bien, porque tengo una estructura más ligera, que me permita con no muchos anunciantes montar un pequeño modelo de negocio sostenible. Pero todo eso ha estallado por los aires. Hoy en día somos una industria en busca de un modelo.

Llevamos así 25 años. En los últimos cinco, con un viraje drástico y brusco hacia los modelos de suscripción, en los que cada día creo más, y predico y practico. Yo estoy suscrito a varios periódicos por varias razones. La primera, porque hay que ser coherente.

Creo que la frase de que “sin periodismo no hay democracia” es una extraordinaria cursilada, que ha hecho que muchos periodistas hayan cometido el pecado de no recordar que el periodismo también debe ser un negocio, y que hay que orientarlo para compatibilizar tu modelo editorial con un modelo de negocio. Ahora bien, esa frase de “sin periodismo no hay democracia” es una cursilada, pero es cierta. Y hoy te encuentras con que hay sociedades democráticas donde la precarización y el debilitamiento de la industria de los medios está abriendo la puerta a todo tipo de populismos y de regímenes que van mutando su naturaleza de régimen liberal a régimen iliberal, y quién sabe si en un futuro, autoritario.

Creo que todas aquellas sociedades donde la industria de los medios está muy debilitada, se están precipitando hacia un desfiladero muy peligroso. Y hago una apreciación muy curiosa. El modelo anglosajón está funcionando sobre todo en las grandes cabeceras de referencia. Y fuera de ahí te encuentras un abismo. Pero hay otro modelo que está funcionando muy bien, el modelo de los medios nórdicos. ¿Y no te parece llamativo que haya una correlación entre una democracia fuerte y modelos de negocios fuertes? ¿Por qué no nos paramos a pensar que aquellas sociedades donde tienen industrias de medios debilitadas, hay también problemas de calidad del edificio democrático? Yo creo que hay una correlación.

¿Podrías nombrar algún medio que lo esté haciendo bien al afrontar esa crisis de audiencias, de credibilidad, de negocio?

El modelo de eldiario.es. Puedes sentirte cómodo con su línea editorial o no, pero hay una realidad objetiva: su modelo de negocio, que nació hace trece años, parte del compromiso con el lector. De pedirte un compromiso para que te hagas socio, para lograr una gran comunidad abierta de lectores comprometidos con un proyecto en el que se sabe distinguir entre la opinión y la información, y en la que se trabaja en busca de un modelo sostenible,que no dependa por completo de los anunciantes, sino de la propia comunidad, y donde ese compromiso permita tener un desarrollo a largo plazo.

A mí me sigue costando no ser optimista. Cuando me hablan de la caída de los grandes medios, claro que han caído muchos grandes medios, pero también muchos grandes medios hoy tienen una base de suscriptores cada día más potente que les va a permitir desarrollar modelos de negocio más viables y sostenibles, que les hagan depender menos de actores interesados, como las propias administraciones o determinados anunciantes.

Hace no muchos años, me dijo un director de audiencias: “es imposible que en España haya más de un 2% de suscriptores, del número de lectores total”. Pues hace unos meses ya hemos roto la barrera del millón de suscriptores.

Hay otro ejemplo en el periodismo deportivo, que es un modelo de referencia completamente distinto. Tenemos el ejemplo de El Desmarque, que me parece muy interesante. Y los diarios económicos, el Financial Times es un modelo de referencia. Y también lo son otros modelos británicos como The Guardian, con el cambio hacia un modelo de compromiso parecido al de eldiario.es.

En las clases procuro dar, y no te exagero, unas 150 o 200 referencias de modelos que están funcionando bien. Porque no quiero practicar ese ‘apocalipsis cenizo’ que se cierne sobre la industria de los medios. No quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. Y ofrecerles a los estudiantes soluciones.

El ejemplo del Texas Tribune me parece un modelo perfecto de información de servicio, de compromiso con la comunidad, que permite, a través de un modelo de negocio orientado a actividades sin fin de lucro, organizar muchos eventos y lograr un modelo sostenible.

Ya te decía antes, los modelos nórdicos son extraordinarios. En Alemania también los hay. Por ejemplo, me pareció interesantísimo el modelo de un grupo regional que utiliza la IA de una manera muy sostenible, con modelos de negocio muy viables.

El Confidencial es otro que he utilizado mucho como modelo de negocio. Cuando te dicen “no se puede hacer un modelo SEO, de un modelo generalista en España. Y entonces, ¿El Confidencial qué es? Hoy tiene ya una base de más de 70.000 suscriptores, va camino de los 100.000, según me dijo Nacho Cardero, y tiene un número de anunciantes y un volumen de visitas tan potente que le permite desarrollar un modelo de negocio muy solvente. Su marca, Brands el Confidencial, funciona muy bien. Es un excelente ejemplo.

Hoy se han roto todas las barreras, se pueden hacer muchos modelos editoriales que puedan funcionar como modelo de negocio. Evidentemente, muchos fallan, pero es el mundo de los negocios. Esto no es un jardín de infancia.

Compartimos esa visión de que hay que huir de los ‘cenizos apocalípticos’ y resaltar las señales de optimismo en una profesión que siempre ha afrontado dificultades.

Estoy convencido de que, en España, pronto veremos ejemplos de referencia como esos periodistas norteamericanos que están montando sus modelos de negocio en Substack, con su cuenta, su marca profesional, aportando información de valor para su comunidad.

Hay multitud de oportunidades. Un chico o una chica joven que empieza en el periodismo no se tiene que dejar llevar por el abatimiento. Ha de entender que, para él o para ella, es más importante su capacidad de atrevimiento y su obsesión por ofrecer un valor añadido a la comunidad antes que aprender el oficio en grandes compañías que ya no te garantizan la transmisión del oficio.

Las plataformas de IA van a eclosionar todavía más el devastado panorama de los medios de comunicación. ¿Qué recomendarías a los directivos de medios para que lidien con la IA?

La IA va a ser más disruptiva que el propio nacimiento de Internet. Desde la perspectiva del periodismo, creo que la recomendación es sencilla, y yo no quiero aparecer como ningún gurú. En aquello que no te aporte valor, sobre todo si tu negocio tiende al SEO y a la dictadura de Google Discover, abraza por completo la IA e hínchate a hacer noticias con IA.

A mí no me gusta ese camino del periodismo. Yo diferenciaría, si fuera un modelo, todo aquello que no me aporta valor añadido. Si ayer jugó el Real Madrid contra la Juventus y lo que quiero dar es el resultado rápido y los goles, yo utilizaría rápidamente una IA.

Aquello que no me aporta valor añadido, la inteligencia humana por encima de la IA. Porque lo que quiero es leer una buena crónica que me haga un periodista humano. No quiero leer lo que me dice un algoritmo. Si de lo que estamos hablando es de un buen producto periodístico, si de lo que estamos hablando es de un negocio de SEO, de clics, un negocio de cantidad, abraza la IA y mete 20 informaciones seguidas.

Ayer salió el calendario de la Liga. Con una IA puedes hacer no menos de 250 informaciones. Hazlas, la gente va a cliquear y vas a ganar dinero con la publicidad programática. Pero recuerda, eso no es un negocio de periodismo, sino de SEO, que es distinto.

Si lo que quieres es hacer periodismo, usa las habilidades humanas. Buena lectura y escritura, capacidad de comprender el mundo y explicarlo. El asidero en el que pueden refugiarse los medios y los periodistas que quieren seguir trabajando en el periodismo es la calidad. Y que el lector, oyente o telespectador decida que cuando quiere informarse de verdad, cuando quiere tener buen periodismo, sepa que hay unos asideros muy alejados de la contaminación basura. O de la información sin valor que ofrece el mundo de IA. Nuestro valor será la IH, la inteligencia humana.

Yo utilizo GPT para muchas cosas que no son de valor añadido. Si tengo que hacer una composición con criterio y ponerle contexto, no uso la IA sino la inteligencia humana. Porque ese es mi valor, mi patrimonio. Y los lectores, telespectadores y oyentes quieren ese valor.

Consejo final. Fórjate en todas las habilidades humanas. Lee mucho, escribe mucho. Procura llegar más allá del titular. No te quedes en la superficie. Aporta contexto y criterio. Y serás un excelente periodista para aportar buen periodismo a lectores, oyentes y telespectadores que requerirán ese buen periodismo. El resto, es circo mediático.